浏览排行

康荣平顾问作关于康百万家族企业研究情况的说明

浏览: 次 日期:2013-05-02

第八届创业与家族企业国际研讨会,2012年11月10—11日 中国·广州

初探中国历史上大型家族企业兴衰的成因

――豫西康百万企业纪考

A contributing factor of vicissitude in the history of China's large family enterprise

-----------From fieldwork on western Henan about Kang’s firm

康荣平、武欣欣、裴 蓉

论文摘要:本文以康百万家族企业兴衰的历史背景作为研究的切入点,采用深度访谈、实地勘察方法,通过史学考证、文献分析和比较研究等研究方法,初步发现康百万传承十二代400年创造了中国大型家族企业最长寿的历史记录。康氏充分利用了河洛航运的自然地理,将航运资产和经营做为核心基础拓展到全产业链,以把握黄河及大运河流域的商业机会,成就中国北方经济中的最大经济体。康百万是现代商业信用体系出现之前的最大的信用体之一,还摸索创建出栈房制、相公制、柜先制等一整套家族企业管理体系。

关键词:康氏家族企业,长寿企业,相公制,柜先制 栈房制 家族信用体系

一、 导言:康百万在中国经济史上的地位和作用

经过多年的关注和准备后,中华康氏文化研究会与北京理工大学中外家族企业研究中心于2012年5月初合作建立《康百万家族企业研究》课题组,8月下旬课题组15人赴河南巩义康百万庄园采访调研一周。本文为该研究项目的阶段性成果。

“康百万”是对豫西康应魁家族企业的统称。我们认为康百万是一个无论在中国经济史、商业史和企业史,甚至在全球企业史上,都是具有极高价值的研究对象。我们的初步认识有:

a) 康百万家族企业传承400年创造了中国大型家族企业最长寿的历史记录。

b) 从范蠡到张謇,康氏是唯一一个从零售到种植的全产业链的大型投资者和经营者。

c) 康氏充分利用了河洛航运的自然地理,将航运资产和经营做为核心基础拓展到全产业链,以把握黄河及大运河流域的商业机会,成就中国北方经济中的最大经济体。

d) 以康氏航运所及之处建立的“货栈”,实为购销服务管理一体的全功能商业机构,并以此架构了黄河流域和中原地区的商业网络。

e) 康百万是现代商业信用体系出现之前的最大的信用体之一。

f) 康百万摸索创建出栈房制、相公制、柜先制等一整套家族企业管理体系。

二、 诞生与发展的大背景

(一)中国经济史上的工商企业

我们研究的重点是中国历史上的大型民间企业及其家族治理。但这方面的研究文件甚少,司马迁在《史记》中的《货殖列传》里,罕见地记载了一批商人,但基本没有企业组织和规模方面的信息(1)。

钱穆先生在《中国历代政治得失》(2)中总结出“集权”和“抑商”二个关键词。我们从中国工商企业发展史的角度看,则是“集工”和“抑商”。“集工”是指当权者尽可能地把工业(手工业)集中于国有官办。自汉武帝开始盐铁专营后的近二千年来,“集工”就极少放松过,“拥有上千人规模的私营生产企业不复存在”(3)。但是,“抑商”却是有周期性的,在宋朝以后,尤其明清时期,变化很大。

在古代社会,长途贩运是商品经济发达程度和规模的关键指标,而且大型商业企业绝大多数是诞生在这一领域中的。在中国,宋代以前长途贩运的主要内容是奢侈品。这种状况到宋代才发生变化,起因之一是“水稻革命”。

北宋时期,在长三角区域推广从中南半岛引进的占城稻,一年两熟,亩产是北方小麦的二倍(4)。这导致中国经济格局的重大变化:(1)江南迅速成为中国粮食生产区;(2)由于元代以后中国的政治中心在北方等因素,使粮食取代奢侈品而成为长途贩运的主要内容(5)。

(二)明清经济发展格局

(1)普及棉花种植,棉布成为大宗商品

明朝初期,朱元璋大力提倡种植棉花,棉布逐渐替代麻布成为百姓服装的主要用料,同时也就导致棉布上升为手工制品中的头号商品,长途贩运的大宗货物。到清朝前期,棉布生产总量的商品率(销售量/总产量)已经超过一半(见表1)。

(2)南北大运河修通,成为运输命脉

元朝虽然修了南北大运河,但不畅通,只能行小船,漕运以海运为主。明初永乐九年(1411年),发动30万军民用四年时间将南北大运河修通,真正成为全国交通运输大命脉。

(3)全国统一市场形成

由于粮食、棉布、盐、茶等民生用品大范围贸易的发展,“在明中叶以前,比较完整意义的国内统一市场开始形成。”(6)

(4)商人地位上升,出现商帮

由于上述原因,明朝中后期商品经济迅速发展,商人数量大大超过前代,上至皇室下至百官竞相开店经商,一些未有科名的中小地主也参与商业,而使“商”的地位明显提高(7)。

明朝商业发达导致的一个新现象就是,商人结队成伙,形成地方性商帮。晋商为先,徽商续之,至明末“十大商帮”都已经陆续登上历史舞台。

(5)清朝的商品市场继续扩大

清朝前期商业的一大特点就是商品流通的距离大大延长,无论边疆还是沿海都有商人足迹。商品流通量也大大增加,钞关税收可以反映长途贩运的流通量,清代钞关税收远远超过明朝鼎盛时期。其中,粮食的运销数量为明代的2.87倍(8)。各种商品的市场规模请见表1.。

棉花的种植在北方从山东河南扩展到河北和陕西,棉布的纺织也在北方普及。需要特别指出的是:河南巩县种植棉花,织布业随之发展,全县妇女以纺织为生,“花、纱、布商人亦依此而起”(9)。

表1 19世纪前期中国主要商品市场估计

|

类别 |

商品量 |

商品值 银,万两 比重% |

商品量占产量 |

|

粮食 棉布 盐 茶 丝织品 棉花 丝 |

245亿斤 31518万匹 32.2亿斤 261万担 4.9万担 256万担 7.1万担 |

16333.3 42.14 9455.3 24.39 5852.9 15.10 3186.1 8.22 1455.0 3.75 1277.5 3.30 1202.3 3.10 |

10.5% 52.8% - - - 26.3% 92.2% |

|

合计 |

|

38762.4 |

|

资料来源:吴承明:“论清代前期我国国内市场”《历史研究》1983,1 。

以上简要地阐述了康百万产生的时代背景。我们常常说“时势造英雄”,晋商徽商等商帮的产生不是偶然的,康百万的产生也不是偶然的。有学者认为:16-18世纪中国发生了“商业革命”(10)。如果从全球企业数量的年代变动来看,这一时期中国产生了海量的商业企业,应该构成了一场“商业革命”。

(三)历史上的家族企业

至今为止,全球学术界对历史上(工业革命以前)的企业研究很少,对家族企业的研究更少。如果把人类社会最早出现的企业称之为“古典企业”的话,有学者认为是:“泛指商人主导的、以小规模作业或分散作业为技术特征,以业主制和合伙制为主要契约形式的企业形态。”“古典企业集中存在于11世纪到14世纪初,之后因为黑死病、战争等原因而衰落,在16世纪又得到恢复。”(11)显然,这是以欧洲历史为唯一依据而得出的观点。吴晓波在其新作《浩荡两千年——中国企业公元前7世纪~1869年》的书名已明示:中国企业在公元前7世纪就已经存在了(12)。以此为据,可以认为人类社会的企业史应该从公元前7世纪开始。司马迁在《史记》中的《货殖列传》里,就记载了一批春秋战国时期的大商人。

关于家族企业,司马迁在《货殖列传》里有二段记载:一是范蠡弃官经商后“十九年之中三致千金,再分散与贫交疏昆弟。此所谓富好行其德者也。後年衰老而听子孙,子孙脩业而息之,遂至巨万。”二是巴郡的一个姓清的寡妇:“巴寡妇清,其先得丹穴,而擅其利数世,家亦不訾。清,寡妇也,能守其业,用财自卫,不见侵犯。秦皇帝以为贞妇而客之,为筑女怀清台。”(13)司马迁在公元前1世纪写成的《史记》,这应该是人类第一次关于家族企业的文字记载。

美国的《家族企业》(Family Business)杂志社在2000年专辑(14)发表了“世界最长寿的家族企业(榜)”(The world’s oldest family companies)和他们的事迹(该刊还发表了“美国最长寿的家族企业榜”)。也许,这就是人类对历史上的家族企业第一次认真的研究。在上述榜单中的100个企业来自17个国家,年岁最短的企业也已经存在了225年,排第一名的是日本企业“金刚组”,创办于公元578年,专门从事寺庙修缮建筑;第二名是日本僧人在公元718年创办的温泉旅店;第三名是法国Goulaine家族1000年开始经营的博物馆;第四名是意大利的葡萄酒制造商Ricasoli,创办于1141年。这个榜单上的企业规模都很小,主要从事葡萄酒、旅店、陶瓷、玻璃器皿等家庭作坊色彩浓厚的行业。在总结“美国最长寿的家族企业”的长寿经验时,编辑指出了四点: 1)保持小规模, 2)不上市, 3)避开大城市,4)坚持家族直接控制。(15)

关于古代大型家族企业的成长经验,欧美日学者也主要是对某些个案的阐述,例如,日本的龟甲万公司(1630年创办),德国的默克集团(1668年),法国的Wendel家族企业(1704年创办)。(16)

中国学术界对古代家族企业的研究,都是从明清的晋商和徽商开始的(17),明清以前的没有找到,有的学者甚至称徽商是“中国原始家族企业的代表”(18)。对古代大型家族企业的成长及管理经验的研究也很少,处在个案研究的阶段,如同仁堂、大盛魁等。

三、 家族企业

(一)400余年传承十二代的中国历史记录

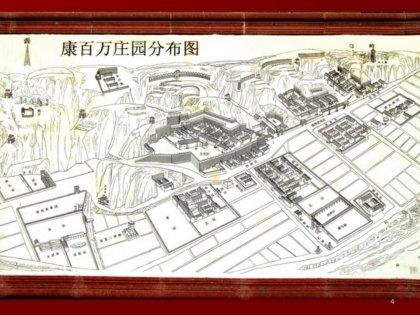

“康百万”是对康应魁家族的统称,历史上曾有康大勇、康道平、康鸿猷等十多人被称为“康百万”。 康百万庄园位于河南巩义市(明清的巩县)康店镇。康氏家族企业创业于明代,渐兴于清初,乾隆时进入全盛,咸丰以后逐渐没落,抗日战争时期走向衰败。上自六世祖康绍敬,下至十八世康庭兰,跨明、清、民国三个历史时期,一直富裕了十二代四百多年。康氏家族凭借黄河、洛河舟楫之便,搞航运贸易,经营盐业、木材、粮食、棉花、丝绸、钱庄等业,富甲豫、鲁、陕三省,船行洛、黄、运、沂、泾、渭六河,良田数千顷,财富无以计数。“头枕泾阳、西安,脚踏临沂、济南;马跑千里不吃别家草,人行千里尽是康家田”是其真实写照。

巩义康家的祖业是明朝初期洪武七年(1374年),康守信奉母赵氏从山西洪洞迁至河南巩县定居开启的。传到第六代时堂兄弟14人,已见兴旺。六世康绍敬开始经营长途贸易,所以康氏家族企业的创业年代是以康绍敬为起点的。我们根据《康氏家谱》、《巩县志》及康氏碑刻等文献推算,康绍敬出生在16世纪初的1515~1525年间(19)。康氏家族企业的企业寿命到1949年资产归公而止,时值十八世康庭兰,传承十二代400年。

中国历史上传承多代的大型家族企业屈指可数,我们查到的最长寿者有:同仁堂—300年(1669-1966年)(20)、晋商太谷曹氏家族近300年(21)、晋商大盛魁—260年(22)。因此,我们认为:康百万家族企业传承400年创造了中国大型家族企业最长寿的历史记录。

(二)成长战略

(1)区位优势与路径依赖

河南巩义位于洛河流入黄河的交汇口,康百万庄园就在洛河岸边,溯洛河上游50公里就是九朝古都洛阳(洛阳有4000年的建城历史,洛水航运是支撑这一古代大都市的重要物流通道);入黄河下游120公里则是北宋首都汴梁(开封),是千年古都及其水道的转运入口。隋朝修完大运河后,就在巩县修建了当时全国最大的粮仓——洛口仓。可见在中国古代以水路运输为主时期,巩县地理位置的重要性。虽然明朝初期建都北京,并修通了京杭大运河,巩县仍是连接人口密集农业发达的陕晋与中原三大区域的水路交通中心口岸。北有晋中平原、西有八百里秦川,东有长江两岸的中原粮食主产区和人口密集区。因此,无论天灾还是人祸,三大粮棉产区的生产和消费不平衡,以及粮食品种的调配上,此地都是必经的转运枢纽。尤其是西北部的农产品通过黄河连接长江的运河,与长江南岸的手工业的产品交换中,这里在航运上都是占据最佳的交通地理优势的。

康氏企业在初期,主要是利用黄河水道做河南与山东之间的长途贩运。到十二世康大勇时发生变化,自力伐木造船,建立起康家的船队;并且改变传统在洛河做生意的习俗,大河行船,开劈山东基地,使康氏企业的经济势力范围,由中原扩大到鲁南广大地区和江、淮沿河一带。再到十四世康应魁,创办了木材厂和造船厂,使康氏的船队规模迅速扩大,成为黄河水道上最大的船队。康应魁还开创了以泾阳为中心的陕西基地,包括三千亩粮棉田地、大量的店铺和栈房网络,从而使康氏企业的水路运输线路扩大到陕西(黄河+渭河),成为当时中国最大的东西向物流+商贸企业。

(2)长(全)产业链经营

1)从种植业到消费地的分销业务的全面经营。康氏在经营航运中掌握了物质流动的规律,同时也把握了产销地之间的价格差异。在航运获利后,康氏将经营物流扩展到了经营商流,在产地(西北、华北)批量设立了货栈,产生了收货行为,成为了采购商。进而收购土地等生产资料,开始了种植业等其他产业,并将货栈发展成了双向供销并带有赊赁功能的贸易和信用经营的网点,逐渐成为了全产业链上经营的企业。

2)密布黄河和运河流域的货栈体系不仅是物流设施更重要的是双向购销的经营实体。货栈体系的建立使康氏企业成为了贸易商,大量的贸易流动资本在没有现代信用体系的条件下是最大的贸易规模的限制因素。康氏企业正是通过这种双向购销并兼有会所客栈方式的网络,在采购地建立了驻地式的网点机构,实现了商业信用。同时家族内部的独特的财务管控制度和庞大的航运船队,也为康氏网络的信用经营提供了资产保障。

(3)留余

康百万经营文化的核心是其家训“留余”——“留有余,不尽之巧以还造化”。

1)现代金融体系建立之前,家族信用是维系整个经营体的核心。在经营资本上全部运行资本均为家族自有资产,记账、赊销、清算活动的基础是家族信用体系下的净资产保障。因此,在几倍甚至几十倍或百倍净资产的经营规模的运行中,在没有即时清算的现代工具下,逐项留余是保证净资产安全、信用基础稳固的有效手段。

2)航运产业失去大经济环境条件支撑后,果断“沉船”止损,是十分明智的选择。但令人遗憾的是,已经成熟且独立的信用体系,以及遍布北方中国的货栈服务网点,也随之逐渐消亡了。

3)康氏企业中晚期的核心价值及存在的基础已经不再是航运资产和能力本身,信用体系已成为了康氏企业存在和获利的关键性因素,甚至是必要条件。为此,康氏以“烧契”等行为(公关活动)来强化和维护其信用价值,体现了信用核心的经营状态。无论康氏对其祖训“留余”做何解释,客观上它都体现了信用基础、信贷与本金、银根等信用经营中的关键把握。

(三)经营管理

康百万家族企业在治理结构上,有一套独特的组织架构体系、独特的运营模式、独特的激励机制等,总体上包括三个组成部分:栈房制、相公制、柜先制(23)。

(1)栈房制

康氏栈房最初是康氏航运船只沿水路装卸货物的据点。后来第12世康大勇在山东开了门店、货仓、账房以及客房,形成规模。康氏在鼎盛时期大小栈房大约百余个,主要是以地名来命名各地的栈房,尤其是村庄的名称来称呼该地区的栈房。

栈房是康百万的经营管理机构,是经营组织中最基础的单元,从一开始以储运货物为主的单一经营组织,发展到具有贸易谈判、财务结算、货物存储、土地买卖与租赁以及向租户收租等多种功能的综合性商业网络。

(2)相公制

“相公制”是康百万用来管理栈房事务的独特制度。所谓相公是对管理康氏企业的各级人员的称谓。根据管理业务的权限大小与级别不同,相公们分别被称为“老相公”、“大相公”、“二相公”和“小相公”。相公制的基本结构呈金字塔形态,在这个金字塔的最高端是康氏的当家人,即资产所有者;第二层是老相公,第三层是大相公,第四层是二相公,第五层是小相公。

康氏放手让相公们自主决策,但若出了大问题则由康家赔偿损失,也不会怪罪当事的相公们,尤其是对于承担大宗生意的大相公们,更是信任有加。相公大多是康百万的同宗、同乡,容易知根知底。相公和康家不是雇员和雇主的关系,而是类似于师傅和徒弟、的关系。没有关于相公背叛康家的记载或传闻。

(3)柜先制

柜先制是康氏企业的一套会计管理体系,柜先就是从事结算业务的人员,相当于我们现在所说的会计员。柜先也是分为不同等级的,应该是和相公等级相呼应的。目前所了解的就是,至少可以分为大柜先和柜先两个不同的等级。大柜先相当于我们现代的财务总监。

柜先和相公不是同一职务。相公与柜先相比,更像总管。相公的每笔生意要由柜先登记做账。账目被分门别类进行记录。康氏家人若要用度,首先要经过大相公的批准,再到柜上从柜先那里提取。

康氏的柜先分布在各个地方,康氏的生意做到哪里,哪里就有康氏的柜先。柜先虽然也是被雇佣的,但柜先一定是康氏派出去的。

(四)差异化:与晋商徽商的比较

从明朝开始,中国经济史上的一件大事就是商帮的产生和发展,其中最具代表性的就是晋商和徽商。河南康百万家族企业是同时期独立于商帮之外的大型商贸企业,其发展壮大过程肯定受到各商帮的影响——巩县在黄河南岸,河对面就是怀庆商帮的大本营(24);再北就是晋商的发源地山西了。但是,康百万还是走出了一条独特的道路。若对他们之间的异同进行比较分析,先要确定一些东西。关于晋商,可以分为三期:早期以盐商为主;中期以跨境贸易为主;晚期以票号金融为主。我们在这里以中期晋商为主、兼及早晚期。徽商则是长江下游区域以盐业为主的商帮。

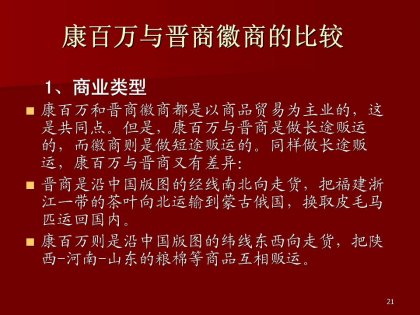

康百万与晋商徽商的比较,有以下几个方面:

(1)商业类型。康百万和晋商徽商都是以商品贸易为主业的,这是共同点。但是,康百万与晋商是做长途贩运的,而徽商则是做短途贩运的。

同样做长途贩运,康百万与晋商又有差异:

晋商是沿中国版图的经线南北向走货,把福建浙江一带的茶叶向北运输到蒙古俄国,换取皮毛马匹运回国内。

康百万则是沿中国版图的纬线东西向走货,把陕西-河南-山东的粮棉等商品互相贩运。

(2)政商关系。晋商早期和徽商都做盐引,必须靠官方的特许。晋商中期有著名的八大皇商;晚期的票号金融靠清朝政府的特许才处于垄断地位。

康百万与政府的关系没有像晋商徽商那么密切,属于偶尔为之,但经常保持家族有人在朝里做官(小官)。

(3)产业链。在直接控制产业链的长度方面,康百万最长,晋商次之,徽商最短。

(4)乡缘和血缘。在用人和选择干部方面,康百万和晋商徽商都是高度重视乡亲乡缘的;对于血缘关系,徽商重视宗族,康百万重视家族,晋商重视起用非血缘人才。

简言之,晋商是以南北茶盐贩运起家,终止于票号方式的银行信贷和结算业务。而康氏是以航运起家,终止于以网络实体和信用为基础的全产业链经营。

顺便提及,像康百万这样的大型家族企业,在同时期的欧洲和日本都是罕见的。

三、衰落因素探讨

(一)大背景

19世纪中叶,清朝已经开始走下坡路。我们列举重大事项:

1840-1842年,鸦片战争;

1851-1864年,太平天国运动;

1855年,黄河大改道,弃淮河北上入渤海,大运河断;

1856-1860年,第二次鸦片战争,火烧圆明园。

就在这一过程中的1862年,由于对付捻军的需要,清政府下令华北河道中的大船一律凿沉。康氏企业被迫沉船,从此再也没有恢复大船队。

电报、铁路、轮船、银行、股份公司……,十九世纪后期,以英国工业革命为基础的近代大机器工业和金融商贸体系,强势进入中国,逐渐改变了中国的小农经济结构。

二十世纪30年代,康氏企业利用铁路进行棉花贸易的举措,被日本侵华战争彻底破坏。

(二)衰落因素

(1)黄河和运河流域的商业航运业的兴衰,是康氏企业核心价值之一,因为航运物流是康氏企业实体产业的基础。康氏企业的实体产业架构的特征是:“以物流为基础向两端拓展,以获得种植和分销的重大利益”。

(2)在现代商业信用体系尚未建立之前,大规模的长途贩运和跨区贸易中的流动资本如何解决,这正是康氏企业成败的关键。康氏正是利用记账、赊销、清算等手段,在家族企业内部完成了这些信用支付过程。获得了大区域大规模经营的可能性及垄断性,从而构建了这一历史时期的康氏商业帝国。

(3)现代金融信用体系的出现逐步替代了家族信用体系,中国商业信用的这一革命性的变化使康氏的核心价值大为缩水。

(4)航运和信用这两大成败之因,均是那个历史时期为康氏提供的特殊的机缘,康氏有效的把握了这个经济历史变迁中提供给他们的经济地理条件和现代商业信用制度尚未到来之机。但是,康氏没能将航运物流的历史经验改革变换,跟上交通工具的进步带来的物流通道和经营方式上的变迁。

(5)康氏也没有将家族信用和分布广大的经营网点与现代商业信用接轨合作。

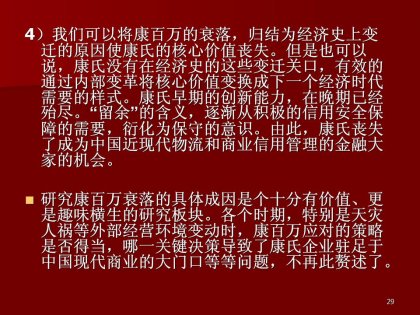

(6)我们可以将康氏没落的原因,归结为经济史上变迁的原因使康氏的核心价值丧失。但是也可以说,康氏没有在经济史的这些变迁关口,有效的通过内部变革将核心价值变换成下一个经济时代需要的样式。康氏早期的创新能力,在晚期已经殆尽。“留余”的含义,逐渐从积极的信用安全保障的需要,衍化为保守的意识。由此,康氏丧失了成为中国近现代物流和商业信用管理的金融大家的机会。

研究康百万衰落的具体成因是个十分有价值、更是趣味横生的研究板块。各个时期,特别是天灾人祸等外部经营环境变动时,康百万应对的策略是否得当,哪一关键决策导致了康氏企业驻足于中国现代商业的大门口等等问题,不再此赘述了。

注释:

(1)司马迁:《史记》中华书局 2009年。

(2)钱穆:《中国历代政治得失》三联书店,2004年。

(3)吴晓波:《浩荡两千年》中信出版社,2012年第67页。

(4)漆侠《宋代经济史》上海人民出版社1988年

(5)英慧主编《中国商业通史》第三卷,中国财政经济出版社,2005年第639页。

(6)英慧主编《中国商业通史》第三卷,中国财政经济出版社,2005年第665页。

(7)同上,第723-736页。

(8)英慧主编《中国商业通史》第四卷,中国财政经济出版社,2008年第126-131页。

(9)英慧主编《中国商业通史》第四卷,中国财政经济出版社,2008年第497页。

(10)唐文基主编:《16~18世纪中国商业革命》社会科学文献出版社,2008年。

(11)冯苏京:《企业1000年:企业形态的历史演变》出版社2002年第65-66页。

(12)吴晓波:《浩荡两千年——中国企业公元前7世纪~1869年》中信出版社,2012年。

(13)司马迁:《史记》中华书局 2009年。

(14)http://www.griequity.com/resources/industryandissues/familybusiness/oldestinworld.html

(15)http://cojoweb.com/ref-companies-Am-oldest.html

(16)R.E.Yates:《龟甲万公司的营销创举》机械工业出版社2003年中文译版。F. Hawthorne, The Merck Druggernaut, J.Wiley & Sons, 2003. H. James:《家族企业》三联书店,2008年中文译版.。

(17)姚贤涛、王连娟:《中国家族企业:现状、问题与对策》企业管理出版社2002年第68-76页;余惠芬:《中国家族企业成长的多维分析》中国经济出版社2006年第139~149页。;曾向东:《中国家族企业发展研究》东南大学出版社2009年第66-72页。

(18)庄培章:《华人家族企业的制度变迁》社会科学文献出版社2007年,第22页。

(19)《康百万家族企业大事记》

(20)乐民成:《国药世家三百年》中国中医药出版社2012年。

(21)李希曾主编:《晋商史料与研究》山西人民出版社1996年第278-285页。

(22)梅锋、王路沙著:《富甲天下:大盛魁》云南人民出版社2010年第296页。

(23)这方面的详细论述,请见我们的另一篇论文:“一种独特的相公治理模式:中国康氏家族企业案例研究”。

(24)王兴亚:《河南商帮》黄山书社,2007年

作者联系方式:100035,北京西直门南大街24楼707室 ,电话:010-66137801,13601233114